Na Casa da Mulher Brasileira, defensoras combatem desigualdades, racismo institucional e violências que marcam a vida de mulheres pretas, periféricas e indígenas

As manhãs na Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande, começam antes do nascer do sol. Entre passos apressados, crianças no colo e documentos amassados dentro da bolsa, chegam mulheres que carregam, além de marcas e relatos, o peso de uma estrutura que historicamente as empurra para a invisibilidade. A maioria é preta, periférica ou indígena. A maioria chega sozinha. A maioria chega com medo.

Para elas, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul é a primeira porta que se abre e, em muitos casos, a única que permanece aberta. A presença da instituição dentro da Casa da Mulher Brasileira, desde a inauguração do equipamento, permite o acesso imediato a medidas protetivas e orientação jurídica sem a exigência de boletim de ocorrência, uma das mudanças mais profundas na forma como o Estado reconhece e acolhe mulheres em situação de violência.

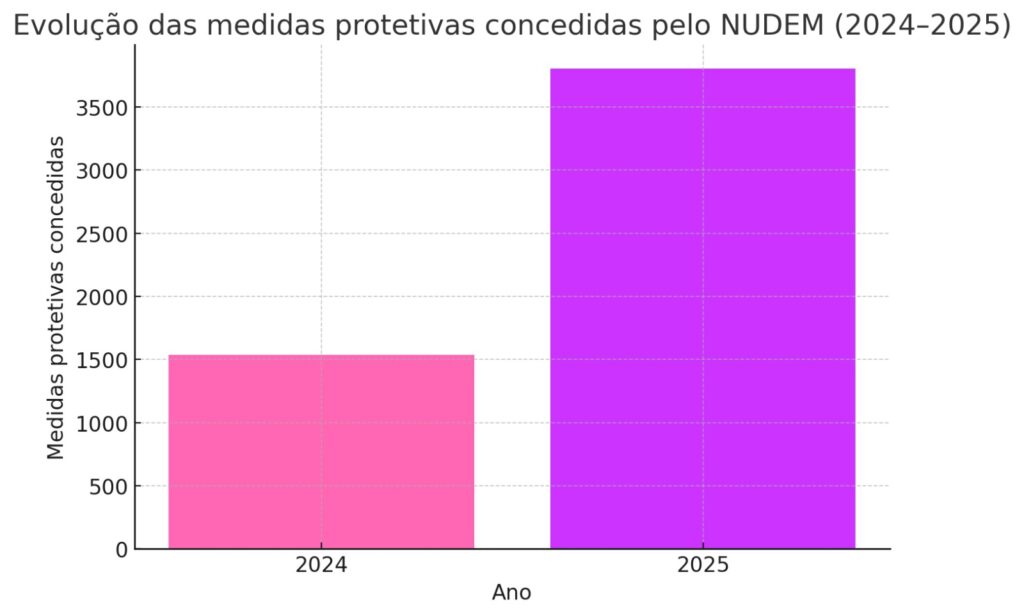

Segundo defensoras que atuam no Nudem, o Núcleo Institucional de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, o ano de 2025 representou uma mudança relevante no atendimento às vítimas de violência doméstica. O volume de medidas protetivas concedidas em Campo Grande não apenas cresceu, como dobrou, resultado da combinação entre o aumento na busca por ajuda e a ampliação efetiva da porta de entrada da Defensoria.

Pelo Nudem, foram concedidas 3.806 medidas protetivas, número muito superior às 1.536 registradas em 2024. Os atendimentos também chegaram a um patamar elevado, com 8.774 somente na Capital e outros 1.633 no interior. O conjunto de dados expõe um retrato denso da violência de gênero e, ao mesmo tempo, evidencia esforços institucionais para reduzir barreiras históricas que afastam mulheres da rede de proteção.

De acordo com a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, 58% das mulheres atendidas pelo Nudem são pretas, 53,7% são solteiras e metade tem entre 30 e 45 anos, faixa etária diretamente impactada pela violência doméstica e pelo feminicídio no país.

Coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos das Mulheres (Nudem), Kricilaine Oksman.

“Esse perfil retrata a realidade de um atendimento voltado a mulheres que acumulam desigualdades raciais, sociais, econômicas e de acesso à rede de proteção”, afirmou a coordenadora do Nudem, defensora pública Kricilaine Oliveira Souza Oksman.

A coordenadora explicou que o núcleo ampliou a presença nas comunidades com rodas de conversa, capacitações e ações educativas, além da emissão de notas técnicas e da expansão do atendimento na Casa da Mulher Brasileira. “Agora funcionamos das 7h30 às 19h, com plantão para situações emergenciais”, disse.

Mesmo com esses avanços, um dos principais desafios permanece sendo garantir que as mulheres, especialmente as pretas, indígenas e periféricas, consigam chegar até o atendimento. Parte desse obstáculo está ligado à falta de informação, ao medo, à distância territorial e à sobrecarga de cuidados que recai sobre elas.

Nesse ponto, Letícia Polidoro, liderança da Associação das Mulheres de Favela de Mato Grosso do Sul, destaca a importância do trabalho de proximidade realizado pela Defensoria. Ela ressalta que as rodas de conversa conduzidas em parceria com a organização se tornaram um dos principais espaços de diálogo direto com mulheres das periferias, permitindo esclarecer dúvidas sobre direitos, orientar sobre como acessar a rede de proteção e oferecer acolhimento qualificado em situações de violência.

Segundo Letícia, esse formato de encontro aproxima a Defensoria da realidade de quem dificilmente chega aos serviços formais. Embora reconheça a eficácia das ações, ela defende que precisam deixar de ser iniciativas pontuais. “A informação não chega da mesma forma para as mulheres da periferia. A falta de acesso pesa. É por isso que esse trabalho da Defensoria deveria ser institucionalizado, como parte de um compromisso permanente do governo”, destaca.

Barreiras que começam na língua e se desdobram no preconceito

A presença da Defensoria Pública dentro das comunidades amplia o acesso à proteção e às medidas de enfrentamento à violência. Foto: MPI (Ministério dos Povos Indígenas)

Em Mato Grosso do Sul, que abriga a segunda maior população indígena do país, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A violência contra mulheres indígenas é atravessada por desafios específicos. Para a defensora pública Neyla Ferreira Mendes, que já foi coordenadora do NUPIIR (Núcleo de Promoção e Defesa dos Povos Indígenas e da Igualdade Racial e Étnica), o primeiro obstáculo aparece antes mesmo da escuta formal.

Muitas mulheres chegam falando apenas a língua materna e encontram, do outro lado da mesa, profissionais que desconhecem completamente a cultura Kaiowá e Guarani. Esse desencontro linguístico e cultural revela uma estrutura que ainda não consegue acolher plenamente suas necessidades.

A defensora descreve essa realidade ao lembrar que língua, cultura e preconceito se entrelaçam no momento em que a vítima tenta pedir ajuda.

“A primeira barreira é a língua e a cultura. As tradições, a maneira de se comunicar e até a forma de se vestir são diferentes, e as pessoas que atendem normalmente não têm a mínima noção disso. Muitas mulheres chegam nos locais de atendimento e simplesmente não conseguem ser compreendidas. Quando conseguem falar português, é um português mínimo, especialmente entre os grupos Kaiowá e Guarani, que só têm contato mais sólido com a língua portuguesa quando entram no ensino regular.”

Para ela, não se trata apenas de comunicação, mas de um choque profundo entre mundos que raramente se reconhecem. Neyla ressalta que esse estranhamento é recíproco e alimentado pelo racismo institucional que atravessa o sistema.

“Existe também o estranhamento de quem as atende, que já olha para elas como se fossem pessoas com capacidade reduzida, como se precisassem da tutela de alguém, geralmente um cacique, que pode inclusive ser o agressor, amigo do agressor ou parte do grupo político que o apoia. A violência não é cultural, o que existe é miséria, abandono, a entrada das drogas e do álcool e um sistema feito para não funcionar.”

Ela acrescenta que essa barreira se intensifica quando essas mulheres tentam acessar outras instâncias estatais, como delegacias e serviços de saúde.

“Quando elas chegam às delegacias, se conseguem chegar porque às vezes é longe demais, muitas vezes a pessoa que as atende se reporta primeiro às lideranças internas da aldeia. Essas lideranças também podem estar envolvidas nos atos de violência. A estrutura é feita para não funcionar. Até a assistência à saúde, que deveria ser porta de entrada, é ruim.”

Segundo Neyla, o atendimento só alcança seu potencial quando ocorre dentro das aldeias, com equipes preparadas e reconhecidas pela comunidade.

“Elas não têm pertencimento àquele local onde são atendidas na cidade. O adequado seria o atendimento dentro da comunidade, com pessoas que elas reconheçam e que tenham conhecimento mínimo da cultura delas. Caso contrário, a conversa não flui, o estranhamento tem mão dupla e isso gera distanciamento e preconceito.”

As camadas da violência: raça, território e invisibilidade

Mulher negra com a filha nos braços. O cotidiano das periferias revela como raça, maternidade e vulnerabilidade territorial ampliam o impacto da violência e a distância da rede de atendimento. Foto: Marcus Maluf

Os dados do Nudem reforçam o que movimentos de mulheres negras e periféricas denunciam há anos. A violência doméstica e o feminicídio atingem de forma desproporcional mulheres pretas e pobres, inseridas em contextos onde o acesso à proteção e à rede institucional é mais difícil.

A defensora Neyla sintetiza essa realidade ao afirmar que “as mulheres têm procurado mais ajuda, mas a estrutura não cresceu na mesma proporção, porque a medida protetiva, sozinha, não salva ninguém”.

Para compreender a dimensão dessa violência e suas intersecções, esta reportagem também ouviu duas mulheres pretas com trajetória consolidada de atuação social e política: Romilda Pizani, militante do movimento negro desde os anos de 1990 e integrante do coletivo Mulherio das Letras, e Letícia Polidoro, presidenta da Associação das Mulheres de Favela de Mato Grosso do Sul.

Vozes da luta: o que dizem as mulheres pretas de Campo Grande

Pizani observa que o dado de que 58 % das mulheres atendidas pelo Nudem são pretas revela muito mais do que estatísticas. Segundo ela, esse número escancara a persistência de uma sociedade violenta, onde políticas públicas seguem desenhadas sem considerar plenamente as realidades e especificidades das mulheres negras.

Ela explica que, embora haja algum avanço na disseminação de informação, o enfrentamento da violência não acompanha a mesma velocidade.

Ativista, Romilda Pizani. Foto: arquivo pessoal

“A informação tem chegado, ainda de forma tímida, e o número de violência também continua. Essas duas coisas caminham juntas”, afirma.

Para Romilda, embora mulheres negras estejam buscando mais os serviços da rede, essa chegada ainda não significa proteção completa.

“Elas buscam se proteger, mas as fragilidades da estrutura ainda causam insegurança àquelas que não conseguiram ou não conseguem permanecer no atendimento”, diz.

Ao avaliar o alcance das ações educativas, Romilda é enfática. Ela considera que rodas de conversa e atividades pontuais não têm conseguido alcançar a maior parte da população, especialmente em uma capital com quase um milhão de habitantes.

“É preciso planejamento contínuo, de curto, médio e longo prazo, porque essas mulheres estão nas regiões mais periféricas. Esse caminho ainda é frágil e não está totalmente definido”, pontua.

Ela também chama atenção para o peso da maternidade na permanência de mulheres entre 30 e 45 anos em relacionamentos violentos. Para Romilda, filhos pequenos se tornam parte central do ciclo de violência.

“Os filhos são usados como instrumento de opressão e a responsabilidade sobre eles faz muitas mulheres repensarem se conseguem sair daquela relação”, explica.

Racismo estrutural, solidão e caminhos difíceis até a proteção

Para Letícia Polidoro, o aumento das medidas protetivas dialoga diretamente com um cenário de violência crescente. Para ela, mulheres negras seguem deixadas à margem de todas as formas de violência, atravessadas pelo machismo e, sobretudo, pelo racismo estrutural. “Esse racismo tira nosso poder, deixa a gente vulnerável e sem estrutura financeira e psicológica para sair do ciclo de violência”, afirma.

Presidenta da Associação das Mulheres de Favela de Mato Grosso do Sul, Letícia Polidoro. Foto: arquivo pessoal

Polidoro também relaciona a permanência em relações abusivas à solidão afetiva que marca a experiência da mulher negra. Segundo ela, mais de 70 % das mulheres nessa faixa etária estão solteiras e/ou são mães solos. “Estamos no último degrau da escala de afetos. Isso impacta nossas escolhas, nosso medo de ficar só, e faz com que algumas permaneçam em relacionamentos que colocam a própria vida em risco”, analisa.

Mesmo reconhecendo o empenho das equipes que atuam na Casa da Mulher Brasileira, Letícia destaca as dificuldades concretas de deslocamento, custo, cuidado com filhos e acesso ao transporte. Esses obstáculos, somados, tornam a proteção um processo desigual. “As mulheres das favelas enfrentam um caminho muito mais longo até o atendimento”, observa.

Letícia enfatiza que a Defensoria Pública tem construído um vínculo direto com as comunidades, sobretudo por meio dos encontros promovidos em parceria com a Associação das Mulheres de Favela. Nessas reuniões, afirma ela, surgem espaços de escuta ativa e conversa franca com mulheres das periferias, onde é possível compartilhar vivências, esclarecer dúvidas sobre direitos, orientar sobre o acesso à rede de proteção e oferecer acolhimento diante de situações de violência.

Ela observa que esse tipo de mobilização comunitária faz a Defensoria chegar a mulheres que raramente acessariam os serviços oficiais – seja por falta de informação, insegurança ou dificuldades de deslocamento.

O pioneirismo da Casa da Mulher Brasileira e o impacto na proteção

Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande. Foto: Ministério da Mulheres

A Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande, inaugurada em 2015, foi a primeira unidade do país e rapidamente se tornou referência nacional. O modelo integrado, pensado para acolher mulheres em situação de violência sem que elas precisem circular por diferentes órgãos, reúne em um único espaço acolhimento, atendimento psicossocial, Defensoria Pública, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, juizados, Ministério Público, perícia, brinquedoteca, alojamento de passagem e central de transporte.

Conforme o Ministério das Mulheres, hoje existem dez Casas em funcionamento no Brasil e outras 31 em implantação, entre elas as de Corumbá, Dourados e Ponta Porã. A lógica da estrutura é simples: reduzir a distância entre a mulher e a proteção.

Cada serviço foi desenhado para eliminar trajetos longos, esperas, idas e vindas, portas que se fecham e interrupções que podem significar desistência. A Defensoria Pública ocupa papel central nessa engrenagem, garantindo orientação jurídica imediata e a possibilidade de que a mulher saia do atendimento já com uma medida protetiva em mãos.

A urgência desse modelo é confirmada pelos números. O 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública aponta que o Brasil registrou, em 2024, 1.492 feminicídios e mais de 87 mil estupros.

Em Mato Grosso do Sul, 2025 já supera os índices do ano anterior, com 37 vítimas de feminicídio registradas até agora. O estado também contabiliza 18,7 mil vítimas de violência doméstica, sendo 6.675 somente em Campo Grande, de acordo com dados do Observatório da Cidadania, um recorte que evidencia o peso do problema no cotidiano da Capital.

O sistema de proteção estadual acompanha esse cenário. Segundo o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, mais de 7.500 medidas protetivas tramitam atualmente de forma integralmente digital. Em 2024, foram solicitadas 20.933 medidas e 12.415 foram concedidas.

No primeiro semestre de 2025, já houve 11.647 pedidos e 7.369 concessões, números que refletem tanto a gravidade da violência quanto o avanço da digitalização, que hoje permite maior agilidade e menos barreiras para quem precisa de proteção urgente.

Ser, viver, existir: a resistência que se aprende no caminho

A defensora pública, Neyla recorda que sua trajetória na defesa dos povos indígenas começou muito antes da criação do NUPIIR, pois coordenou comitês contra violações, percorreu aldeias onde mais de 90% das pessoas não tinham registro civil. Formada antes da Constituição de 1988, conheceu o trabalho da Defensoria como estagiária em 1985, em Dourados. Atuou na COPAI (Comissão Permanente de Assuntos Indígenas) da OAB e ajudou a fundar o Condepi (Comitê Nacional de Defesa dos Povos Indígenas de Mato Grosso do Sul).

Defensora pública, Neyla Ferreira Mendes. Foto: arquivo pessoal

Ao revisitar esse percurso, ela descreve como a profissão se entrelaçou com sua vida e como a convivência com diferentes comunidades indígenas marcou sua trajetória.

“Nesses mais de 35 anos de trabalho, cada dia deixou uma marca indelével em minha alma, assim como deixou na alma de cada defensor e defensora que compreende seus papéis no mundo. Em relação aos indígenas, com quem trabalho há mais de 20 anos, é um aprendizado constante. Eles são um povo tão vilipendiado e atingido por procelas criadas por nossa ignorância e nosso etnocentrismo e, mesmo assim, sobrevivem e mantêm suas especificidades e alegria de viver. Pessoalmente, tenho muita vergonha do que fizemos e continuamos fazendo com eles.”

Neyla reforça que a transformação não acontece de forma imediata, mas sim na constância de quem insiste em abrir caminhos onde antes havia silêncio e medo. Para ela, o avanço do atendimento às mulheres indígenas e negras é resultado de presença, escuta e vínculo.

“As portas da Defensoria sempre estiveram abertas, mas por muito tempo eles não vinham até nós porque não se sentiam acolhidos. O NUPIIR está rompendo essa barreira passo a passo, indo até as comunidades, usando intérpretes, antropólogos e mantendo diálogo constante com lideranças. Já somos vistos como aliados e isso nos dá força para continuar. Não importa se dentro ou fora do Núcleo, aposentada ou na ativa, continuarei o trabalho enquanto Nhanderu (Deus Guarani) me permitir.”

Reportagem escrita por Suelen Morales

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram